(Discorso tenuto da Lucio Corsaro in occasione della cerimonia di premiazione dei vincitori del premio “FareRete InnovAzione BeneComune” 2025 dedicato a Michele Corsaro presso La Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquario, Piazza Capranica 72. Roma Giovedì 23 Ottobre.)

Innanzitutto, ringrazio Antonino Reale e Federico Serra per l’insistenza ad essere qui oggi, due persone che per me sono un punto di riferimento e di ispirazione. Come, ancor di più punto di riferimento, guida ed ispirazione lo è mio padre Michele Corsaro ed è soprattutto per lui che sono qui! Nini e Federico, mi hanno chiesto -anzi insistito!!- di introdurre la premiazione, ma vorrei prima condividere con voi alcune considerazioni sul bene comune ne nascono anche dai molti colloqui e confronti che ho avuto nel tempo con mio padre.

Viviamo in un mondo profondamente interconnesso. Ma permettetemi di dirvi subito che le interdipendenze che ci legano gli uni agli altri non sono solo economiche o tecnologiche.

Sono, soprattutto, cognitive e comportamentali. Le nostre scelte — di consumo, di voto, di fiducia, di cooperazione — sono costantemente influenzate da ciò che fanno e pensano gli altri. Edgar Morin le descrive benissimo quando parla di interazionismo simbolico. Le reti sociali, digitali, istituzionali… sono, in fondo, reti di comportamento umano.

Per questo, quando parliamo di “fare rete per il bene comune”, non stiamo facendo un discorso astratto o puramente ideale. Stiamo interrogandoci su qualcosa di molto concreto: come le persone decidono di collaborare, di condividere, di fidarsi. E su come le istituzioni possono progettare contesti che orientino queste scelte verso obiettivi collettivi.

Michele Corsaro in tempi non sospetti aveva ben capito che la cooperazione è fragile… e al tempo stesso possibile.

Vorrei partire da un paradosso. Un paradosso che tutti noi, se siamo onesti con noi stessi, abbiamo sperimentato almeno una volta. Ognuno di noi trae beneficio dal bene collettivo: l’aria pulita, la sicurezza delle nostre strade, un sistema sanitario che funziona. Ma ciascuno di noi è tentato — anche solo per un istante — di non contribuire, sperando che lo facciano gli altri. In questa sorta di consapevolezza intervengono due specifici bias:

- Bias del sopravvissuto → del a me non succederà

- Blaind Spot bias anche detto bias del punto cieco → del non riguarda me

Questo meccanismo — ben noto in economia comportamentale come “dilemma sociale” — spiega perché il bene comune tende a deteriorarsi se manca fiducia reciproca, reciprocità e norme sociali forti. E vorrei essere chiaro su questo punto: non è un problema di mancanza di valori.

È un problema di incentivi cognitivi ed emotivi. La mente umana è orientata al breve termine, alle ricompense immediate, alla protezione del proprio gruppo ristretto.

È così che siamo fatti, diceva mio padre… In particolare, noi italiani siamo proprio così: Italiani popolo di santi, poeti e navigatori… La frase come sapete è famosa perché riportata sul Palazzo della Civiltà, a Roma, quello che forse pochi sanno è che è stata pronunciata da Mussolini il 2 ottobre 1935 in opposizione alle Nazioni Unite, che avevano condannato l’Italia per l’aggressione all’Abissinia. Ma questo non significa che siamo condannati all’egoismo.

Una volta Michele Corsaro citando le ricerche di Elinor Ostrom — prima donna premio Nobel per l’economia nel 2009 ci hanno mostrato qualcosa di straordinario— … disse le comunità riescono a gestire beni comuni complessi — foreste, bacini idrici, sistemi sanitari — ma solo a una condizione: che costruiscano fiducia e reciprocità.

E la fiducia non nasce per decreto. Nasce da interazioni ripetute. Nasce da una percezione di equità. Nasce dalla certezza che l’altro, come me, sta facendo la sua parte.

Da mio padre ho imparato che, la reciprocità e la cooperazione si fonda su tre leve principali:

- Primo: le norme sociali condivise. Le persone cooperano quando percepiscono che “gli altri come me” fanno lo stesso.

- Secondo: la reputazione e la trasparenza. Se i comportamenti cooperativi sono visibili, aumentano le ricompense sociali per chi agisce per il bene comune.

- Terzo: l’empatia e il senso di appartenenza. La neuroscienza sociale ci mostra che la cooperazione si attiva quando riconosciamo l’altro come parte del nostro gruppo, del nostro “noi”.

Fare rete, dunque, non è solo un’organizzazione di risorse. È un processo di costruzione di fiducia che trasforma l'”altro” da potenziale rivale a potenziale alleato.

Ma dobbiamo essere realisti. La cooperazione non è naturale. Non è automatica. Deve essere favorita, ricompensata, istituzionalizzata. Tre fattori biologici la condizionano profondamente:

- Il primo è quello che chiamiamo bias dell’interesse immediato: tendiamo a privilegiare benefici a breve termine rispetto a guadagni futuri, anche quando questi ultimi sono collettivamente superiori.

- Il secondo è il bias dello status quo: resistiamo al cambiamento anche se la cooperazione porterebbe vantaggi evidenti.

- Il terzo è il rischio di disimpegno morale: più una decisione è distribuita, meno ci sentiamo responsabili del suo impatto.

Ed ecco la buona notizia. Possiamo progettare contesti che invertono questa tendenza. Servono quelle che Thaler e Sunstein hanno chiamato “architetture della scelta”: meccanismi che facilitino comportamenti pro-sociali. Nudging. Feedback visivi. Incentivi di gruppo. Premi reputazionali. Qui oggi con questo premio stiamo rafforzando la reputazione dei premiati.

“Fare rete” significa anche questo:progettare ambienti che rendano più facile fare la cosa giusta.

Le reti come ecosistemi di comportamento.

Ogni rete — sanitaria, educativa, economica, politica — funziona come un sistema complesso in cui le norme, gli incentivi e le aspettative influenzano i comportamenti individuali. Nel linguaggio della behavioral public policy, questo implica che per promuovere il bene comune non basta scrivere leggi o definire strategie o scrivere articoli o fare incontri pubblici.

Michele Corsaro analizzando il contesto sociale e riprendendo altri autori sosteneva che bisogna modellare i contesti decisionali.

- Le politiche devono ridurre gli attriti cognitivi e aumentare la visibilità del comportamento desiderato.

- Le istituzioni devono generare fiducia, trasparenza e senso di equità.

- I leader devono incarnare comportamenti esemplari, che è quello che per me ha incarnato mio padre Michele Corsaro, un modello comportamentale esemplare, perché io come tutti gli esseri umani impariamo per imitazione sociale.

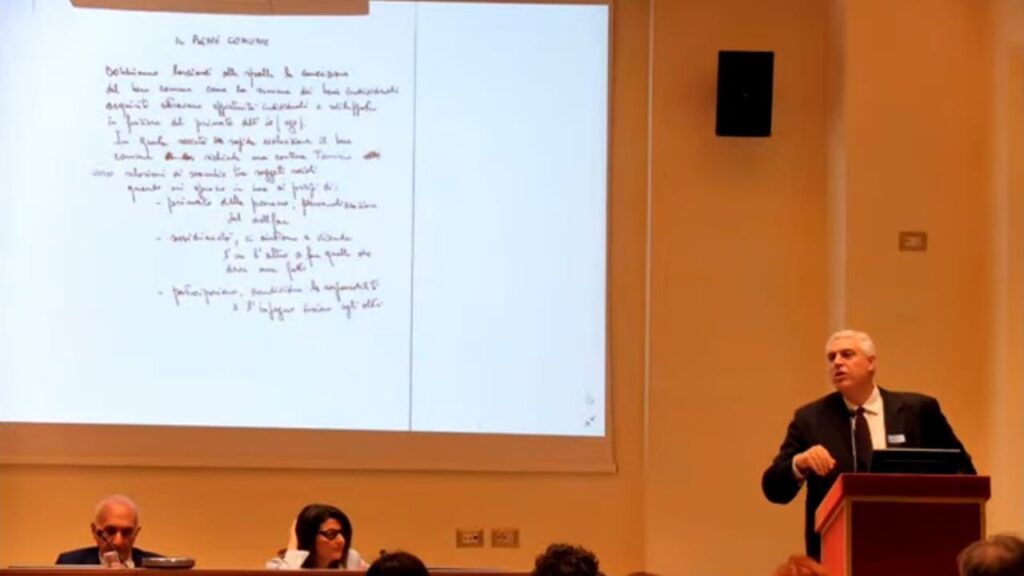

Vorrei ora reinterpretare tre principi classici che — mio padre ha fatto propri —e che vengono sottolineati un uno dei suoi appunti, da cui poi ne è scaturita l’idea di mia madre -Rosapia Farese- di costituire un’associazione per il bene comune.

Primo: il primato della persona.

Significa riconoscere che ogni decisione collettiva parte da una mente umana situata, limitata, emozionale. Il bene comune non può essere imposto dall’alto: deve essere esperito e interiorizzato attraverso meccanismi di identità, motivazione e appartenenza. Mio padre mi ha insegnato che le persone collaborano più volentieri se percepiscono autonomia, competenza e scopo. Fare rete, allora, significa costruire contesti che soddisfano questi bisogni psicologici profondi, rafforzando il senso di agency individuale dentro la cooperazione collettiva.

Secondo: la sussidiarietà.

Dal punto di vista comportamentale, la sussidiarietà è una forma di empowerment distribuito: dare a ciascuno la possibilità di agire nel proprio raggio di controllo. Le persone diventano più collaborative quando sentono che la loro azione fa la differenza. La sussidiarietà, quindi, non è solo un principio politico, ma una strategia motivazionale: amplificare il senso di efficacia e di contributo personale all’interno della rete.

Terzo: la partecipazione.

Chi partecipa alle decisioni sviluppa un più alto livello di impegno e di adesione. Coinvolgere non è un atto democratico astratto, ma una tecnica di engagement comportamentale: crea identità collettiva, rafforza la fiducia, riduce la distanza tra regole e comportamenti.

Le stesse logiche che valgono per gli individui si ripetono su scala globale. Ogni Paese tende a massimizzare i propri interessi immediati, anche a costo di compromettere il bene collettivo — come vediamo drammaticamente nella crisi climatica.

La vita di Michele Corsaro ed il suo lavoro mi hanno insegnato che la cooperazione internazionale si rafforza quando gli obiettivi sono chiari e misurabili… quando i progressi sono visibili e comparabili… quando le ricompense collettive sono comunicate e condivise.

E quando esiste un racconto comune che crea appartenenza morale globale.

Oggi, però, la rete è anche — e soprattutto — digitale. Le piattaforme online amplificano i comportamenti pro-sociali, ma anche l’odio, la polarizzazione e la manipolazione. L’algoritmo del consenso immediato rafforza le camere dell’eco e riduce l’esposizione alla diversità, minando la cooperazione.

“Fare rete per il bene comune” nel mondo digitale richiede architetture comportamentali etiche: promuovere contenuti che incentivano la cooperazione, ridurre la ricompensa per la disinformazione, progettare spazi digitali che stimolino empatia e interdipendenza. Il design comportamentale non è solo una questione di usabilità. È una questione di etica cognitiva.

Permettetemi di avviarmi verso la conclusione.

Dal punto di vista di Michele Corsaro, il bene comune non è un ideale astratto, ma un equilibrio comportamentale sostenuto da norme, emozioni e incentivi. Fare rete significa costruire intelligenza collettiva: la capacità di apprendere insieme, correggere insieme, crescere insieme. Ogni rete — politica, economica o sociale — è tanto più efficace quanto più riesce a trasformare le interdipendenze strutturali in interdipendenze morali.

In altre parole: quanto più riesce a far percepire che il mio benessere dipende anche dal tuo. Nel linguaggio della psicologia sociale, questa è la definizione più bella di cooperazione adattiva: la capacità umana di trasformare l’egoismo in alleanza. Fare rete per il bene comune, oggi, significa progettare mondi — economici, politici e digitali — in cui la scelta più facile coincida con la scelta più giusta.

Tre azioni concrete per ciascuno di noi

Ma vorrei chiudere con una domanda molto semplice, molto concreta. Cosa possiamo fare noi, qui, oggi, nel nostro piccolo? Lasciatemi suggerire tre azioni immediate, alla luce di tutto ciò che sto facendo e dell’esperienza che sto acquisendo e imparando.

Prima azione: rendere visibile il comportamento cooperativo. Ogni volta che vediamo qualcuno fare qualcosa per il bene comune — un collega che aiuta, un vicino che si prende cura, un’organizzazione che agisce con integrità — riconosciamolo esplicitamente. E questo giorno in cui vengono premiate queste progettualità ne è un esempio.

Non serve molto. Un grazie. Un apprezzamento pubblico. Una segnalazione positiva.

Questo crea quella che gli psicologi chiamano “ricompensa reputazionale”. E innesca un circolo virtuoso: ciò che viene riconosciuto viene ripetuto. Ciò che viene ripetuto diventa norma. Nel vostro ufficio, nella vostra comunità, nel vostro condominio: iniziate a rendere visibile il bene.

Seconda azione: creare opportunità di reciprocità diretta.

La fiducia si costruisce nelle interazioni faccia a faccia, non mandando mail o parlando al telefono, (Reale – Crepaldi) dove posso vedere che se io do, tu ricambi. Organizzate momenti di scambio concreto: una banca del tempo nel quartiere, un gruppo di mutuo aiuto tra colleghi, uno spazio di condivisione di competenze.

Non pensate in grande. Pensate in piccolo, ma ripetuto.

La cooperazione si rafforza con la frequenza, non con la dimensione.

Ogni atto di reciprocità lascia una traccia emotiva nella memoria. E quelle tracce diventano fiducia. Fate in modo che le persone intorno a voi possano sperimentare, anche solo una volta alla settimana, la gioia di ricevere aiuto e la soddisfazione di darlo.

Terza azione: ridurre gli attriti che impediscono la cooperazione.

Spesso non collaboriamo non perché non vogliamo, ma perché è complicato. Non sappiamo come fare. Non sappiamo a chi chiedere. Non troviamo il tempo. Non capiamo la procedura. E più di qualcuno si vergogna e si sente insicuro nelle relazioni pensando che gli altri sono migliori di se.

Pensate a un ambito in cui avete responsabilità — un progetto, un team, un’associazione — e chiedetevi: cosa rende difficile collaborare qui? Poi semplificate.

Rendete le informazioni più chiare. Riducete i passaggi burocratici. Create un gruppo WhatsApp per coordinarsi. Fate una check-list condivisa. Eliminate le email inutili. Le architetture della scelta funzionano anche su scala micro.

Ogni volta che rimuovete un attrito, state facilitando il bene.

Solo quando l’umanità riuscirà a tradurre la propria interconnessione biologica e tecnologica in una nuova coscienza collettiva — consapevole, empatica e cooperante — potremo davvero dire di aver costruito una rete per il bene comune.

E questa coscienza non nasce dall’alto. Non nasce da una legge, da un trattato, da un algoritmo. Nasce da noi. Dalle nostre scelte quotidiane. Dai contesti che progettiamo. Dai comportamenti che riconosciamo e rinforziamo.

“Ci aiutiamo a vicenda, l’uno l’altro, a fare quello che da soli non possiamo fare.” Questa è la più bella definizione di umanità che conosco.

Grazie e grazie soprattutto a mio padre mio mentore e fonte di ispirazione.!!

Per chi non ha potuto essere presente, potete rivedere l’intero evento seguendo questo link: https://youtube.com/live/wqJ7T6mc2_w?feature=share